2025-06-03 14:09:12

来源:水母网

昨日,牟平区姜格庄镇紫蚬口村,年近百岁的抗战老兵孔昭绪精神矍铄,聊起那段烽火岁月,仍然声音洪亮,思路清晰。

左大腿外侧深浅不一的两个弹孔,像两枚被岁月锈蚀的勋章,深嵌在98岁老兵孔昭绪的身体里。较靠上的伤口呈椭圆形凹陷,直径3厘米左右,边缘叠皱着紫褐色的瘢痕。下面较小的伤口微微内陷,直径不足1厘米。

孔昭绪是参加过抗日战争的老兵,也参加过南麻战役、潍县战役、孟良崮战役等,荣立过三等功。

儿子孔宪仁用手指轻轻摩挲着父亲身上的弹孔,里面有未取出的弹壳碎片。“前一阵陪着父亲做体检,又被医院的大夫叮嘱,不能给父亲做核磁共振。”孔宪仁说。

一心想要“打鬼子”

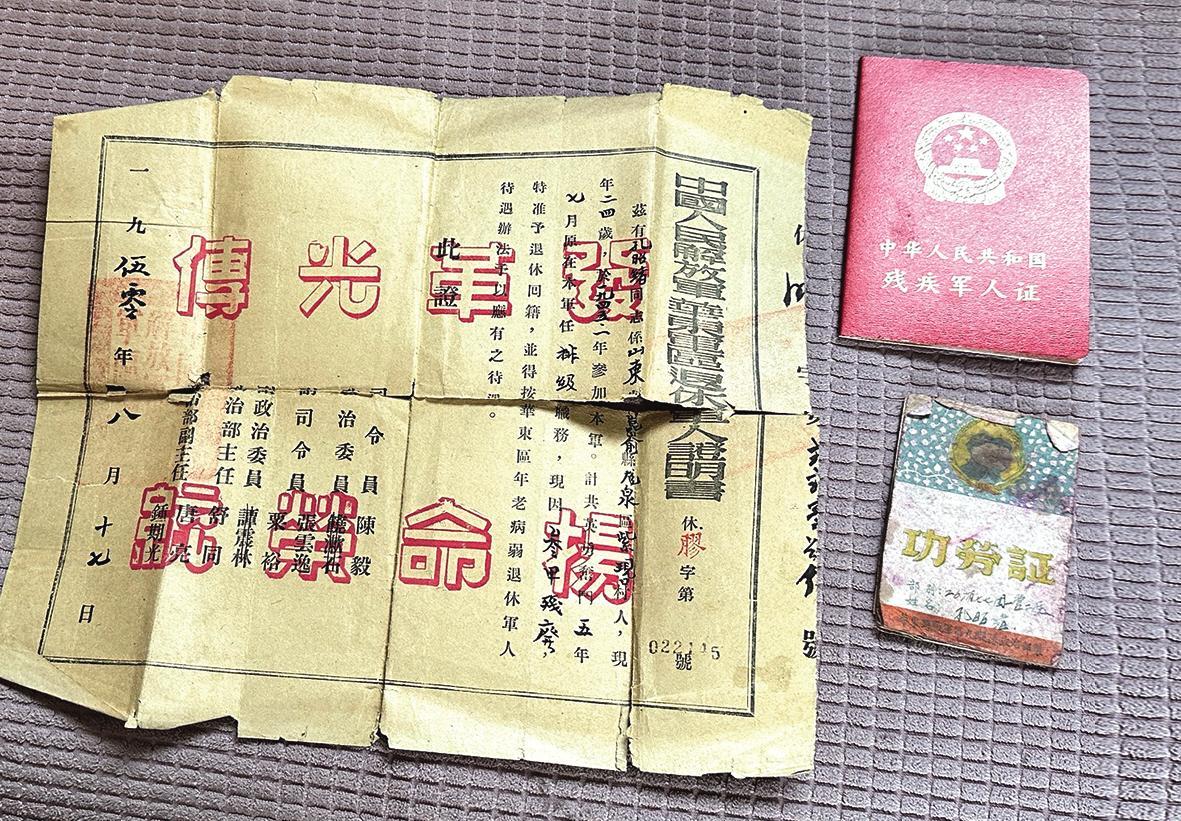

功劳证、残疾军人证、纪念章……孔昭绪让儿子把这些证书勋章从老屋里找出来。

“爷爷,您当时是怎么参军的?”

听到提问,孔昭绪指了指自己的耳朵,又拍了拍身旁的儿子。“父亲近几年有些耳背,跟他说话要声音大些。”说罢,孔宪仁用牟平方言重复了一遍问题。在儿子的帮助下,孔昭绪开始讲述自己的参军经历。

“我们4个人一块去当了八路军!那时候参军很明了,只要找到军队就行了,跟着军队走就能当八路军。”

1945年,因为不忍看着日军欺负百姓,一心想要“打鬼子”,18岁的孔昭绪跟家人商量好后,和村里的伙伴一起参加了八路军。

孔昭绪老家有几亩田地,小时候也能吃上地瓜饭果腹,甚至上过3年小学。

小学文化水平的孔昭绪写得一手好字,在部队,他平时负责统计人数、登记战士信息,有战事时他自愿要求上前线。

由于部队装备稀缺,参军半年,孔昭绪还没配上枪,全部“家当”就是四枚手榴弹和一枚地雷。成为文化干事后,孔昭绪配的第一把枪是匣子枪,也叫驳克枪,射击距离近还容易卡壳。但他不怕,自己带着螺丝刀,枪卡壳时就捅出子弹壳。“驻守牟平东系山的大部分是伪军,看见了他们,我就大声吆喝。他们害怕八路军,听到吆喝,就丢下枪跑了。”孔昭绪回忆。

“长”在身体里的子弹

1945年9月2日,日本政府签署投降书,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争正式宣告胜利。

打败了日军,孔昭绪又跟着部队参加解放战争,属华东野战军第九纵队26师77团,司令员是许世友。“出发前集合军队讲话时,我在操场上看见过许世友,那时没有话筒,但他会嘱咐很多。”孔昭绪印象深刻。

“爷爷,那上战场您害怕吗?”

“当兵还能顾得要命?”孔昭绪神情立马严肃起来,“部队作战纪律第一条就是听从指挥,战士们不要命地往前冲!”

遵守部队纪律,孔昭绪一路“冲”过南麻战役、临朐战役、三户山战役、潍县战役、昌邑战役、孟良崮战役,荣立三等功一次,直到济南大汶口战役。

那是一场兵力集中、兵贵神速的战役,三方势力在济南大汶口交锋。孔昭绪所在连队收到的指令是拦截敌方,打阻击战。天黑后,战斗打响。开战后不到一小时,孔昭绪就趁着夜色,一路摸到最前方。“一直往前冲没抬头,也不知道身边牺牲了多少战友。感觉敌人就在我眼前一样,挨得很近。”

没有别的武器,互拼手榴弹之际,弹片飞崩到左腿,孔昭绪受伤晕倒了。“敌人以为他死了,其实是晕死过去了。直到同村乡亲送信经过战场,走到他身边,发现还有气,才把他背下战场,送到医院。”孔宪仁补充说,这是后来从乡亲口中听说的“死里逃生”。

因负伤,1950年孔昭绪告别部队,复员返乡。

一个两代人背过的包

经历过炮火纷飞的战争年代,日夜行军的食不果腹,直到现在,孔昭绪都保持着极度节俭作风。例如,衣柜里的一件素色毛衣,他穿了近60年没丢掉。家里几乎找不到什么装饰品,悬挂的是孔昭绪练字写下的毛笔字和后来的全家福照片。

“还有这个,真是老物件了。”孔宪仁说着,拿出来一个老式竖翻盖皮包。包的外侧已经磨飞了边儿,盖扣处的金属也生了锈,皮包的颜色几乎看不出了。“这是我成为文化干事后,部队发的,后来背着它上前线。”孔昭绪说。

打开皮包,夹层内侧上有深浅不同的笔迹,写着“孔宪仁”和“孔宪波”。孔宪仁说,这个皮包,他和弟弟都背着上过学。“我还记得,背着包去学校,好多同学问我这个包是哪来的。我说这是我父亲背着打过仗的包,同学们都羡慕我。”孔宪仁笑着回忆。

一个两代人背过的包,一直保存到现在。勤俭节约、艰苦朴素的精神,早已成为了孔家的家风。

“父亲复员后,就在村里教学,多次被评为先进工作者。但他从不跟别人提,他是一名在战场上受过伤的军人,也从不要什么特殊待遇。”孔宪仁说,父亲教育子女最多的,就是不要给政府添麻烦,要做一个堂堂正正的人,做对国家、人民有用的人。

铁盒里,薄薄的退伍军人证明书,边角已经磨损,几道深深的折痕,像是它主人身上永远留下的伤疤。尽管如此,纸上的红色大字依然清晰鲜明:发扬革命光荣传统。这亦如任凭岁月磨蚀,孔昭绪不变的朴实纯粹、滚烫依旧的初心。YMG全媒体记者 秦菲 通讯员 边真真 李雪 杜晓晴 摄影报道

编辑:张秀秀

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311