2025-04-25 10:03:12

来源:烟台散文

题字:峻青

《烟台散文微刊》2025 第 21期

(总第 891 期)

主办:烟台市散文学会

协办:烟台市作协散文创作委员会

名誉主编:綦国瑞

主 编:邓兆安

执行主编:崔景友

本期执编:乔 双 王兆娟

蓬莱阁上谒苏轼

◎戴发利

每次去蓬莱阁,我总要去拜谒苏轼,追寻他的遗迹。拜谒一位历史文化名人,如同阅读一本经典,一次是不够的,需要“常读常新”。而有了苏轼,蓬莱阁的一砖一瓦、一廊一柱就有了人文气息和质感、温度和厚度。

北宋嘉佑六年(1061年),古登州府治所之地蓬莱,在海边倏然而立的丹崖山巅建起了蓬莱阁,后成为天下四大名楼之一。

二十四年之后的元丰八年(1085年),一代文豪苏轼来了。

苏轼此次到任古登州军事、行政长官——“知登州军州事”,任期却只有短短五日,但从此,造就了一座历经千年的古阁与一位光耀千年的风流人物的邂逅,并相伴至今天,在历史时空之中成为经典和传奇。

蓬莱阁上凭海临风,目光投向东方大海的深处,可以看到奇幻隐现的海市蜃楼,那里有记于《山海经》等古典籍的海上三座仙山——蓬莱、瀛洲、方丈,有仙人飞升出没,有长生不老的仙丹妙药。

这虚幻缥缈的仙气神韵,无疑深深吸引了苏轼。苏轼到任蓬莱五日,又接到朝廷调其进京任职的诏书,但他没有立即赴任,而是在蓬莱又流连了数月。期间,他徜徉于蓬莱的山海风物、民风民情,心中涌动的是为国为民的理想抱负、天地人生的情怀心境、诗词歌赋的咏叹抒发,他为古城与古阁留下了诸多政绩名声、华彩文章、典故轶事,至今仍散发着灼灼光华。

后人在蓬莱阁上建起“苏公祠”以兹纪念,民间广泛流传一句话——“五日登州府,千年苏公祠”。

清朝诗人张弓拜谒“苏公祠”后,题诗“赖有公来官五日,三山万古重蓬莱”;清朝登州知府任璇,则挥笔写下“公来仅五日,此地已千秋”。

今天,蓬莱阁古建筑群愈发质朴沧桑,亭台楼阁、老树枯藤、丹石曲径,闪烁着岁月长河的波光,飘荡着历史古今的回响。漫步其中,我觉得苏轼并未走远,他的身影到处都在,我似乎能看到他于穿林打叶声中“吟啸且徐行”,听到他随口吟来“也无风雨也无晴”,感到他那忧民的情怀、达观的心境、盎然的意趣。

其实他也一直活在中国人的心中,活成了今天当红的全民“偶像派”。

(一)

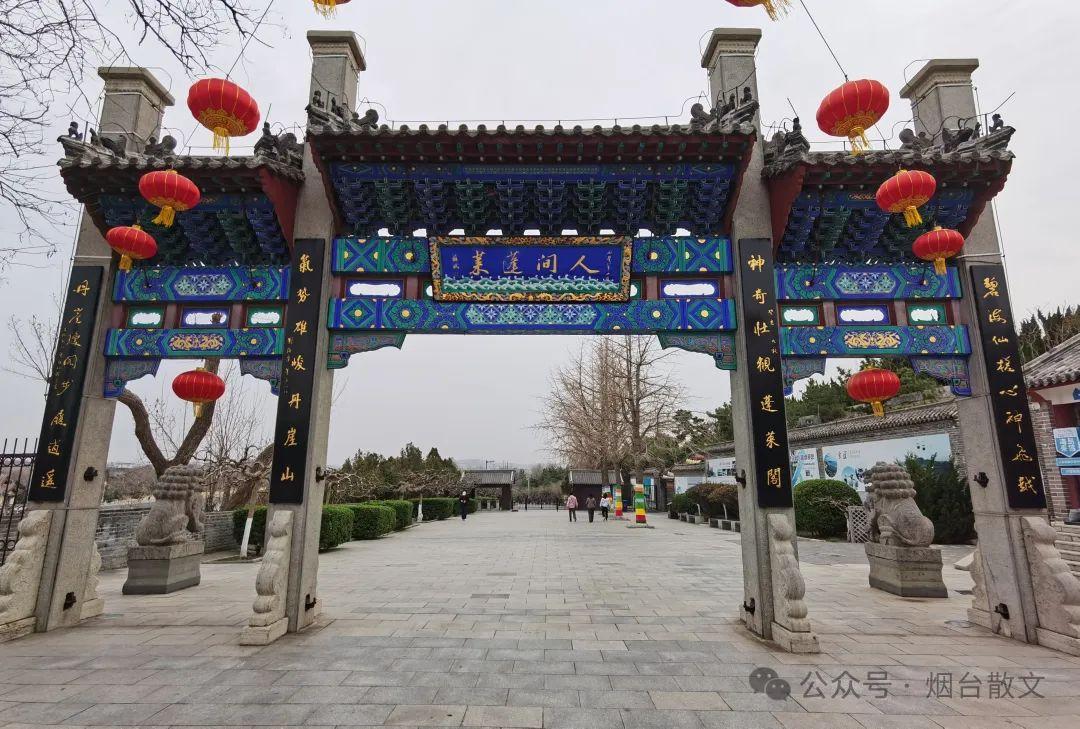

踏进蓬莱阁古建筑群,我总要在正门入口处的牌楼下驻足良久,细细审读。

这座巍峨的牌楼建于1995年,牌楼匾额上书四个大字:“人间蓬莱”,落款“苏轼,元丰八年十月”。苏轼书体遒劲端庄、飘逸洒脱,“人间蓬莱”寓意传说中的海上仙山胜境“蓬莱”来到了现实人间。

匾额之字是集于苏轼离开蓬莱第二年时写给自己三子苏过的一纸行书尺牍,其中谈及仙人从仙岛蓬莱来到人间,表达了他对蓬莱的留恋不舍。

“人间蓬莱”牌楼一俟建成,就成为蓬莱阁古建筑群的新标志。蓬莱人对牌楼匾额的题词是费了一番心思的,最终选择了苏轼的书法,是因为在蓬莱人的心中,苏轼的文化高度、精神意义与蓬莱阁厚重的历史文化底蕴相契合,值得把苏轼大名镌刻在最醒目耀眼的位置,让所有人第一眼感知的是苏轼。

苏轼一生政治仕途颠沛流离。在变法与守旧、新党与旧党之争中,他总是以自己对是非曲直的判断来表达立场,不善于或者说不屑于左右逢源、趋炎附势、结党营私,因此屡遭各党派势力排挤打击,频频被贬谪,“黄州惠州儋州”,偏远荒芜,天涯海角。但无论顺境、逆境,都不改他对国家和朝廷的忠诚,对黎民百姓的情感,并以淡然自若、笑对世事的达观心境和绝代才华赢得后世景仰。

在到蓬莱之前的十多年时间里,苏轼先后被贬谪辗转于杭州、密州、徐州、湖州、黄州、常州等地。

元丰八年,宋神宗驾崩,哲宗即位。五月,因“乌台诗案”已被贬谪六年的苏轼被朝廷重新起用,“复轼为朝奉郎知登州军州事”——恢复苏轼京内谏官职,并赴蓬莱任登州军政长官。

山高水长路远兮,难掩苏轼心中一腔浓浓的为国为民情怀。

十月十五日,苏轼长途跋涉抵达登州,便向哲宗皇帝进《登州谢上表》(一),赞谢皇上内孝外仁、对自己重新起用之恩宠,表示将竭尽全力报答,粉身碎骨也在所不惜——“没身难报,碎首为期。”

苏轼又向秉持朝政的高太后进《登州谢上表》(二),盛赞太后仁慈、皇上仁孝,并表示淳朴的登州百姓感恩朝廷、期待新政,自己要用微弱之力把朝廷的尧舜之仁、薄赋政策像日月一样普照大地,不求功名——“岂烦爝火之微,更助日月之照。但知奉法,不敢求名。”

然而,时政变化非苏轼所能左右。五天之后,苏轼接到朝廷任命其为“礼部郎中”的诏令,他在蓬莱停留至年底才进京赴任。

苏轼向朝廷奏上《登州谢宣召赴阙表》,表达自己虽屡经沉浮,但依然报效朝廷衷心不改之志,并自谦自己是燃尽之灰又复燃、一匹病马再负重,必当尽心尽力报效朝廷——“岂意寒灰之复燃,试其驽马之再驾。每思至此,其念尤深。敢不云云”。

他又向行使宰辅权的“两府”(中书省、枢密院)上奏《登州谢两府启》,自谦乃一愚钝之人,却能在秦汉以来名胜众多、山川秀美、民风淳厚之地登州为官,必竭尽全力、勤勉敬畏,以报朝廷知遇之恩。“轼敢不服勤簿领,祗畏简书。策蹇磨铅,少答非常之遇;息黥补劓,渐收无用之身。过此以还,未知所措”——自己必敬畏朝廷任命,报答知遇之恩,悔过自新,竭尽全力。

在蓬莱短暂的时间,民间乡野、市井小巷、蓬莱阁上、大海之滨,他访民情、巡海防、观山海、赏风物,把国家担当、民生情怀、文人气质、凡人快意尽情发挥、释放,留下了诸多奏表、诗文、信札,以及流传于坊间的生动传说。

(二)

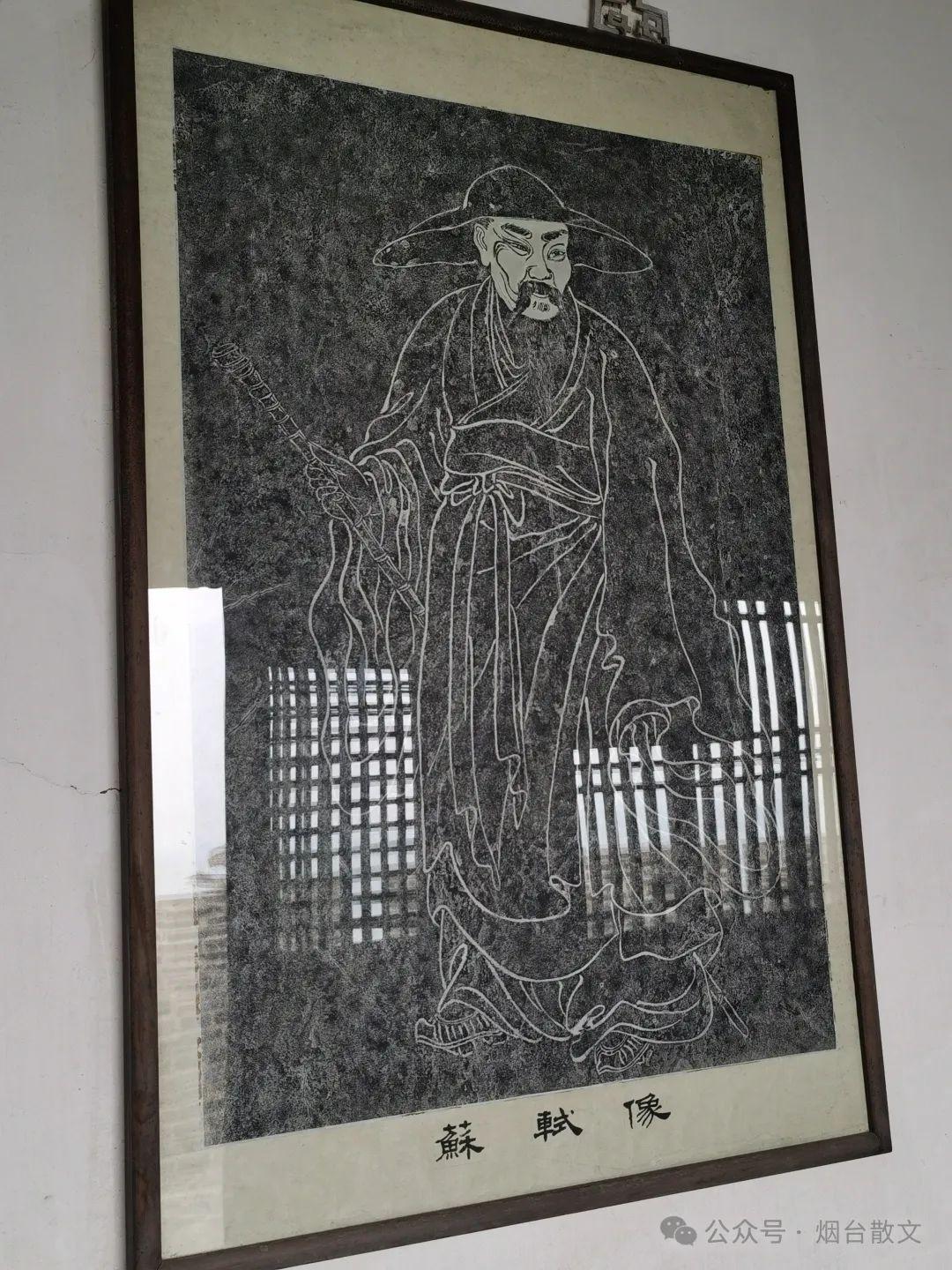

“苏公祠”置身蓬莱阁古建筑群里,每日接受络绎不绝的游人拜谒。它只有区区一间窄屋,并不高大醒目,面朝大海,灰墙灰瓦,彩檐朱门,姿态内敛,毫不张扬。踏进门内,苏轼画像迎面挂在墙上,面容沧桑恬淡、波澜不惊,宽袍长袖、衣袂飘飘,“竹杖芒鞋轻胜马,一蓑烟雨任平生”的形象跃然而出。

苏轼首先发现和解决的是关乎国计民生的两大迫切问题——加固海防,还盐于民。经过深入考察了解,在回京任职途中,苏轼写下两封奏折——《登州召还议水军状》《乞罢登莱榷盐状》。

在《登州召还议水军状》里,苏轼指出,登州海防地位重要,“地近北虏,号为极边”,是抵御北方辽国的边防前哨,自宋景德年间“屯兵常不下四五千人”。但是,久安无战事之后,海防训练备战松弛,驻军经常被随意调动到外地屯驻,导致防守空虚。苏轼请求立即改变将士疏于学习训练、武艺荒废的现状,不得随意调动军队外出,随时保持战斗力——“无处学习水战,武艺惰废,有误缓急……并不得差往别处屯驻。”历史证明,苏轼无疑是正确的,唐宋元明清各朝,登州海防在对朝鲜半岛出兵、抵御北部辽金、抗击海上倭寇,都发挥了重要作用,苏轼的奏折被之后历代朝廷采纳和借鉴,在蓬莱构筑严密的海疆防御体系。

在《乞罢登莱榷盐状》里,苏轼指出,登州、莱州百姓以煮盐为生,却吃盐困难。因为按照当时的榷盐政策,百姓所产之盐只能低价卖给官家,由官家垄断经营高价卖出,造成加工盐的灶户亏本破产——“灶户失业,渐以逃亡”;百姓吃不起高价盐——“居民顿食贵盐,遂至食淡”;官商盐货露天囤积风化流失——“盐积不散,有入无出,若不配卖,即一二年间举为粪土”。官府无利、百姓受害,应当废除现有政策——“官无一毫之利而民受三害,决可废罢”,恢复灶户产盐直接卖给百姓、官府收取盐税的制度。奏折得到了朝廷的批准,百姓负担极大减轻,国家税收增加,此制度一直延续到清朝。

清代“盐政史”记录感叹,宋代文忠公苏轼,为官五日即上书免除榷盐,为民休养生息,后人不仅要纪念他的文章,更要纪念他的功绩啊。

《登州府志·宦迹》记载,“(苏轼)在郡虽未久,然士薰其化,民安其政,恨其去之速”——民众在其治下安居乐业,遗憾的是他离开太快了。

苏轼关心的是国家兴亡、百姓疾苦,而把党派之争、个人恩怨全然抛弃在身后,不顾及个人安危。

在以王安石为代表的变法派和以司马光为代表的守旧派之争中,苏轼先是因支持守旧派、反对变法而遭贬;守旧派得势后重新起用他时,他又反对守旧派全部否定废弃变法新政,于是再次遭贬,长期处于遭贬、起用、再遭贬的往复中。

他当年反对王安石推行“募役法”,但经过在蓬莱等各地实地考察,他又反对司马光全面清除废止“募役法”,他上书《论给田募役状》,分析出“募役法”有五个方面的益处和两个方面的弊端,同时他提出十二条完善措施。苏轼甚至一改谦谦之态,接下来两年内以激烈的态度和措辞连续进言《乞罢详定役札子》《申省乞罢详定役状》《论椿管坊场役钱札子》《论诸处色役轻重不同札子》《再乞罢详定役法状》《乞不给散青苗钱斛状》《辩试馆职策问札子二首》等奏折,对当权派废新法提出不同意见,要求尊重民情民意,尽最大可能让国家和百姓充分得利。

新党得势,苏轼反对新党;旧党得势,苏轼又反对旧党。他一心为的是国家和民众的利益。可是,他却陷在党派之争的泥淖中,伤痕累累、跌宕波折,这或许是天意对他的磨炼,是造就其名垂青史的人格品质、不朽文章的必经过程,他无怨无悔。

(三)

蓬莱阁下是波澜辽阔的大海,大海深处隐现着奇幻缥缈的海市,船帆远影、浪花飞溅、卵石珠玑、鱼虾翔游,天地风情造化令苏轼深深着迷。他早已向往这神仙之地。

苏轼兴致勃勃登上蓬莱阁,在这里远眺大海,与同僚饮酒赋诗。他甚至来不及作诗,先是用近乎白话记述所见所闻——他在《蓬莱阁记所见》说:“登州蓬莱阁上,望海如镜面,与天相际。忽有如黑豆数点者,郡人云:‘海舶至矣’,不一炊久,已至阁下。”——在蓬莱阁上远望大海波平如镜面,海天相接处,忽然有几个黑豆点,当地人说那是海上的船啊,不到一顿饭的工夫,船已经到了蓬莱阁下。

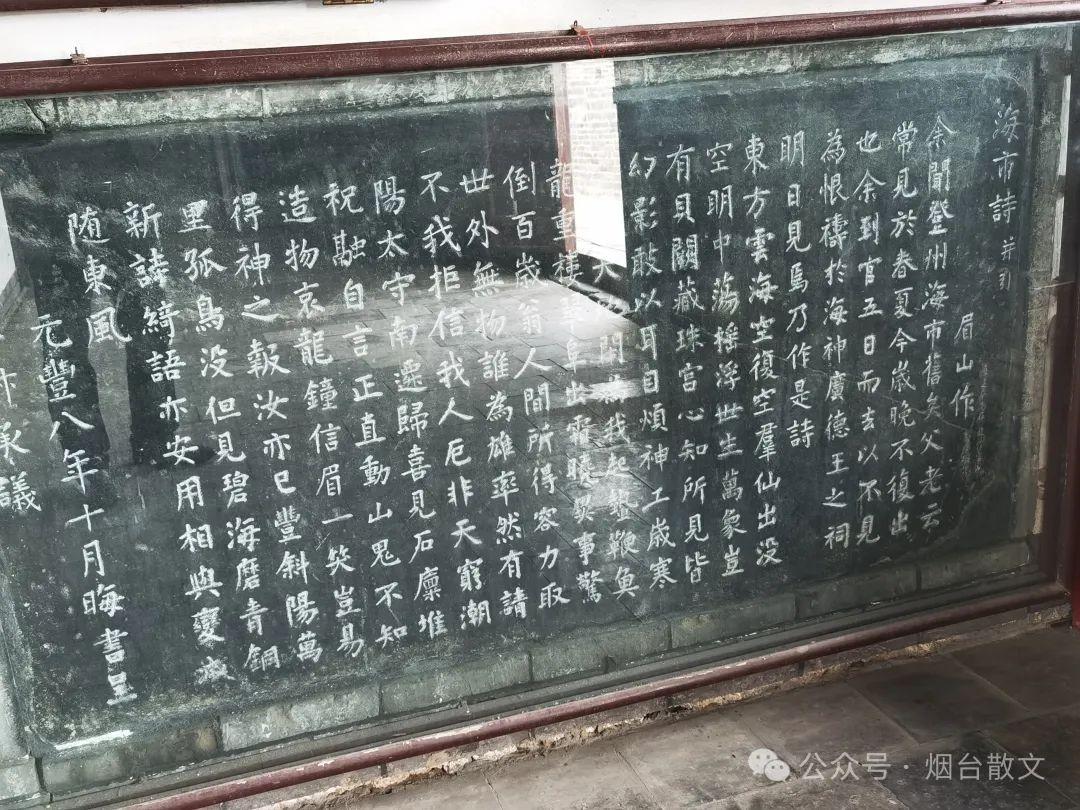

苏轼盼望见到海市。可是,海市是不肯轻易现身的。时已冬季,离开蓬莱去往京城的日子一天天近了,当地人告诉他,海市一般是在春夏之交才出现的。苏轼没有放弃希望,他决心要用诚心来感动上天和大海。他去蓬莱阁上的龙王庙祈祷东海广德龙王。果然,海市现身了。

苏轼诗情大发,《海市诗并引》澎湃而出,他先是挥挥洒洒描述海市神奇壮观——“东方云海空复空,群仙出没空明中。荡摇浮世生万象,岂有贝阙藏珠宫”“重楼翠阜出霜晓,异事惊倒百岁翁”。

然后,他笔锋一转,道出他执着于见到海市的内心原因,他相信,见到海市,即是上天眷顾自己,他曾遭受的困厄必会烟消云散,他必不负天地人间。

“人间所得容力取,世外无物谁为雄?率然有请不我拒,信我人厄非天穷”——人间的东西凭力量能得到,冥冥中的东西怎样才能得到呢?上天没有拒绝我见到海市的请求,看来我过去遭受的困厄不是天意啊。

“潮阳太守南迁归,喜见石廪堆祝融”——他还惺惺相惜想到韩愈,在被贬路上祈求山神,满足了自己见到衡山的石廪、祝融二峰的心愿。

“信眉一笑岂易得,神之报汝亦已丰。斜阳万里孤鸟没,但见碧海磨青铜。新诗绮语亦安用,相与变灭随东风”——诗的最后,他眉头舒展、心头舒畅,感谢天神对自己的眷顾、垂青,看着眼前夕阳万里、孤鸟飞尽、大海一片风平浪静,他对自己的人生际遇感到坦然、释然,他说,作诗能够表达心情,一切随遇而安、顺其自然吧。

苏轼见海市,其实是在见世界、见人生、见内心,其心意滔滔、浮想联翩,已进入云淡风轻之境界。

千百年来,无数文人墨客追随苏轼的脚步,在蓬莱阁上吟咏海市,并奉苏轼的海市诗为扛鼎之作,感叹其诗中境界,无出其右。正如后人赞道“游客到此须饮酒,先生在上莫题诗”。

作为一个“美食家”,苏轼热情赞扬了产于蓬莱阁下的海鲜之珍——鲍鱼(也称鳆鱼)。他用朗朗上口的乐府诗体写下长篇《鳆鱼行》,诗中写到王莽、曹操都嗜食鲍鱼;写了鲍鱼的价格曾经高不可攀,后来南北交通畅达,普通百姓也可以吃了;讲述了鲍鱼的烹饪、食用方法,以及捕捞季节和方式;以各种山珍与鲍鱼比较,肯定了鲍鱼的名贵贡品地位;他发现鲍鱼还可以醒酒;看到远地有人经常以重价前来求购鲍鱼;最后苏轼自述他得到了鲍鱼,不愿意去讨好达官贵人,而是留作自食,并赠给朋友,让他们吃了以后明目,看书写字时不再老眼昏花。

一篇《鳆鱼行》,展现了他广博的学识,对美食的热爱,以及不事权贵的傲骨、对朋友的暖心柔肠。

漫步蓬莱阁下的海滩,看到海浪终年累月、不知疲倦地冲刷鹅卵石,海滩上一片珠圆玉润、晶莹闪烁,苏轼满心欢喜。他高兴地捡拾一枚枚圆润的石头,放在手里、在阳光下欣赏、把玩。每一块石头,都是千年万年磨砺而成,蕴含着天地、大海的信息。他把石头带回去,放在家中、放在案头,每日相对,整个身心仿佛都沉浸在山海日月之境。他作诗曰:“我持此石归,袖中有东海……置之盆盎中,日与山海对。”他或许想说,他是属于天地自然的,他终将归于天地自然。后人又和诗曰“果然日与山海对,公爱此间我爱公”。

离开蓬莱后,苏轼对蓬莱卵石念念不忘。他在元祐八年(1093年)还写下文章《北海十二石记》,回忆朋友吴子野在熙宁二年(1069年)从潮州去蓬莱拜访登州知州李天章,得到了十二颗“秀色粲然”的奇石,非常喜欢,专门带回南方,“近世好事能致石者多矣,未有取北海而置南海者也”——现在喜欢奇石的很多,可是把北海的奇石放在南海真是没见过呀。苏轼感叹这蓬莱奇石的魅力。

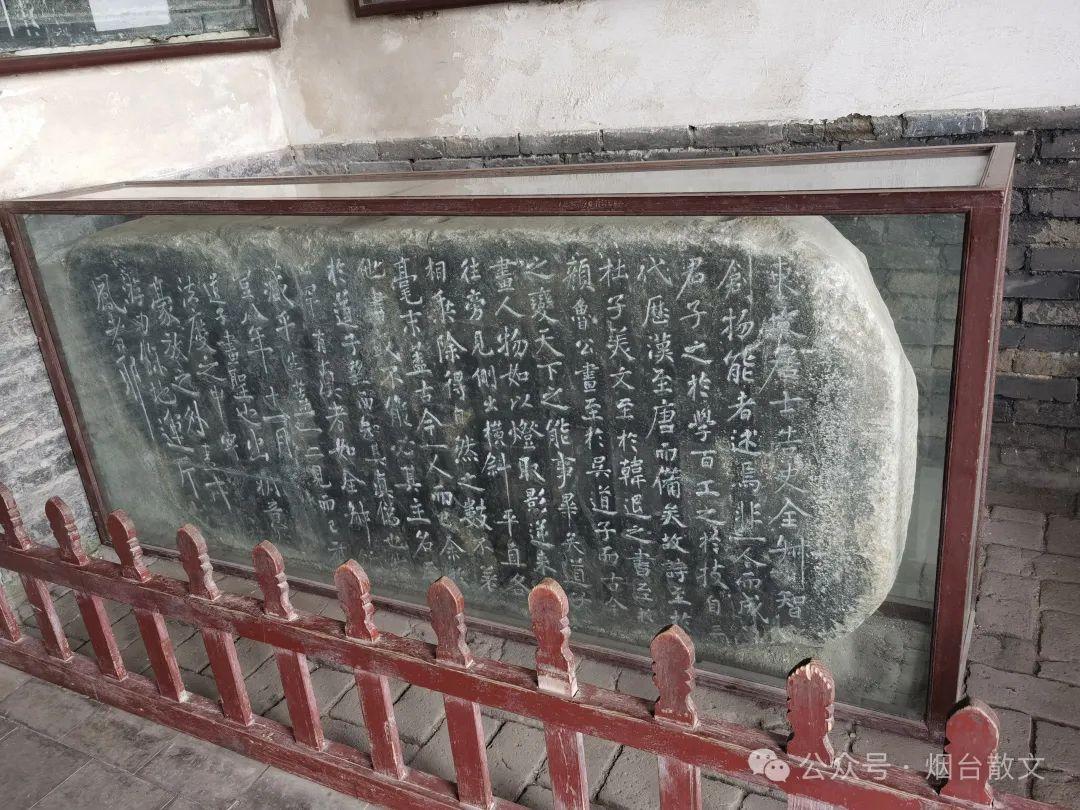

苏轼在蓬莱时,礼贤下士,融入乡野百姓之间,对他们有求必应。书画收藏者史全叔带着一幅吴道子的人物画请他鉴定,他认真予以评鉴,写下了《题吴道子画后》,赞其画作古今唯一人——“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外……盖古今一人而已。”如今,这篇文章被苏轼手书,并刻卧碑于蓬莱阁上,后人专门建起“卧碑亭”以流传后世。

(四)

“蓬莱、登州、东海、神山、海市……”,这些胜境意象屡屡出现在苏轼的诗文之中,无论在去蓬莱之前的想象,还是在蓬莱期间的有感而发,或者离开蓬莱后的回忆,他都不惜笔墨提及蓬莱、赞美蓬莱、感悟蓬莱。

蓬莱百姓也给了苏轼极高礼遇。宋代蓬莱古城内建起“三贤祠”,纪念北宋时期在登州任职的三位地方长官:马默、李师中、苏轼,每年正月十五由官方和民间共同举行盛大祭祀仪式,一直持续到清末。

民间百姓还发挥聪明才智,演化出苏轼与八仙的传说故事。苏轼与八仙同为老百姓喜爱和拥戴,民间便流传苏轼在蓬莱阁上造访八仙,与八仙饮酒取乐,并遇见南极仙翁、北极星君,受仙人指点,得以造化。这些民间故事,虽登不了庙堂正史,但在一代代蓬莱人中不绝流传,使苏轼的形象在民间始终是那么鲜活灵动、栩栩如生,一直活在古城百姓身边。

……

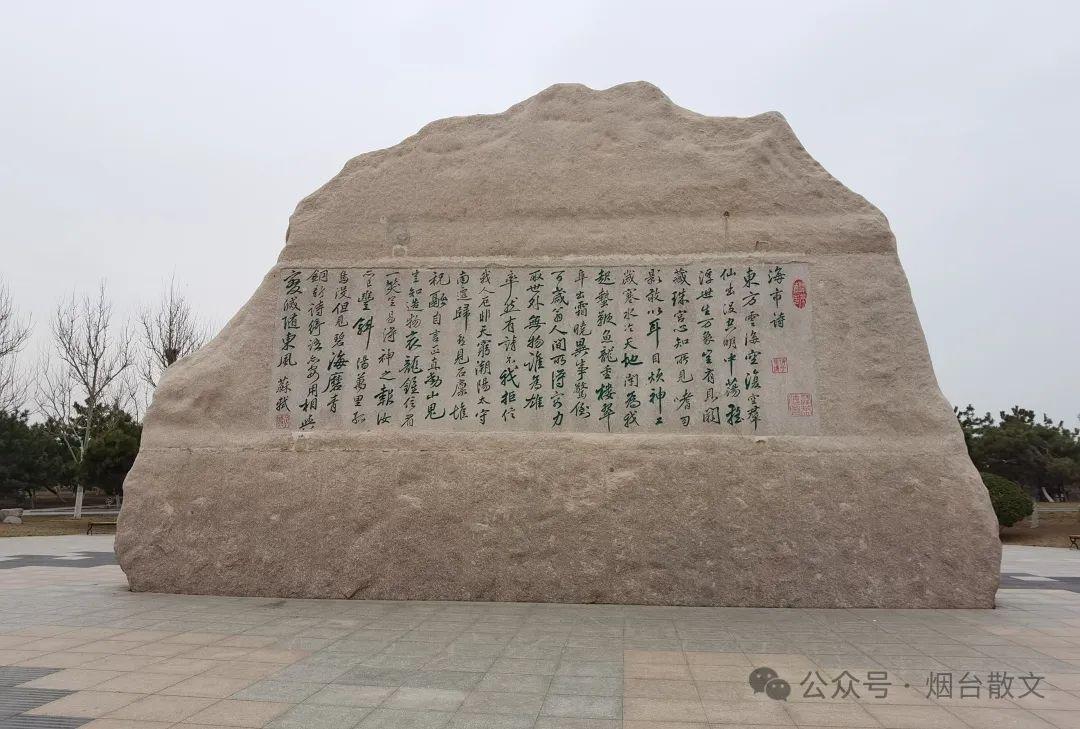

离开蓬莱阁,我沿着城区的海滨岸线东行,不远处是市民的休闲娱乐之所——海市公园。公园的中心位置,塑有苏轼的雕像,身后是一块巨大的石碑,碑上全文雕刻着他的《海市诗》。夕阳西下,一缕斜束的金黄暖阳洒在苏轼塑像身上,他一手高擎巨笔、一手挥向远处,目光沉稳坚毅且柔和,看着前方的市区高楼大厦、车水马龙,看着他曾治下的古登州一派祥和。

这尊塑像岿然不动,一年四季无惧风霜雨雪,或许让苏轼实现了留驻蓬莱的心愿。他的身边,是来来往往、络绎不绝的市民、游客,一代一代,繁衍生息,永续不断,无论从过去走到今天,还是从今天走向未来,苏轼的精神之光始终熠熠生辉,照亮世界、照亮人生、照亮古城和古阁。

(图片由作者提供,如有侵权请告知删除)

编辑:张秀秀

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311