2025-04-16 08:39:47

来源:烟台散文

题字:峻青

题字:峻青

《烟台散文微刊》2025 第 18期

(总第 888 期)

主办:烟台市散文学会

协办:烟台市作协散文创作委员会

名誉主编:綦国瑞

主 编:邓兆安

执行主编:崔景友

本期执编:乔 双 王兆娟

人间重晚晴

◎吕美兰

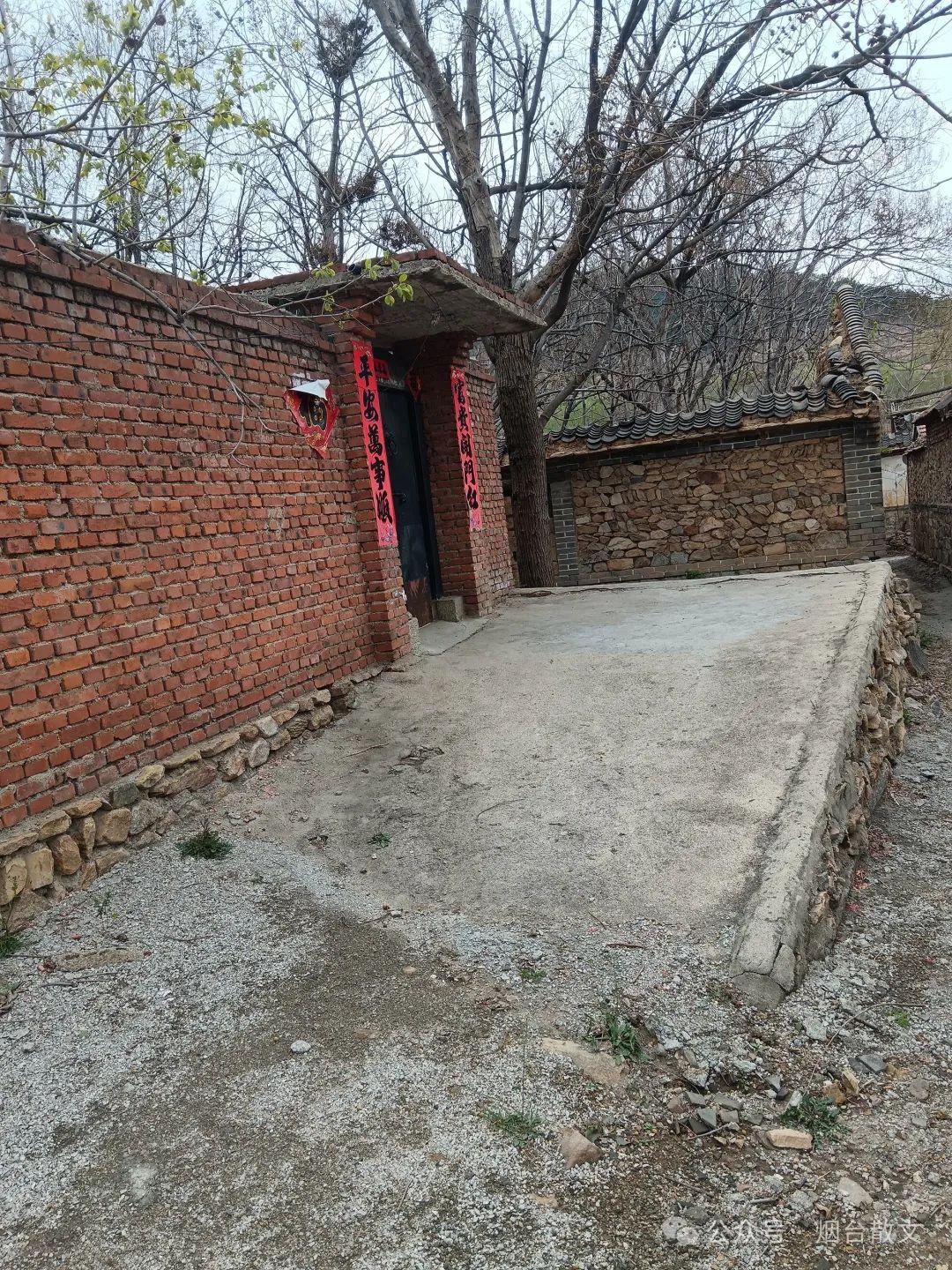

邻居家的儿女,像穿梭的燕子,将老母亲的街门一次次打开,又一次次关上。老旧的木门在门栓的滑动中,发出啪嗒啪嗒的轻响,这声音在寂静的山村里格外清脆,像一首悠远的乡间小调,回荡在冬日的寒风中。

老人家有三个儿子、两个女儿。儿子、媳妇、女儿、女婿,几人轮流照顾着年迈的母亲。老人已九十高龄,独居多年。寒冬时节,她已无力自己做饭,全依靠儿女们的悉心照料。孩子们没有将她送进敬老院,而是选择让她在家中安享晚年,儿女们轮流陪伴,守护着她的每一天。

老人没有退休金,只有老伴去世后留下的政策补助,每月1300元出头。她的儿女们有农民,也有工人,大多已退休,虽不富裕,但身体健康,家庭和睦,心态平和。侍奉老人,儿媳妇们毫无怨言。本村的两个儿子,或上门为母亲做饭,或在家中做好饭菜,再端到老人面前。

2025年的春节前后,老人的家中人来人往,热闹非凡。老人平日的和善与乡村的淳朴民风,让邻居们也纷纷登门拜年,送上新年的祝福。

老人的家是二进院落,推开第一道街门,映入眼帘的是儿子们劈好的柴草,整齐地堆放在地上,院中一棵老树,在寒风中静静伫立,仿佛在迎接来往的客人。院子里没有狗的吠声,只有空调外机低沉的嗡鸣。

院子很宽敞,五间农房的一侧,还有一小块空地,堆放着烧火用的柴草。院子的另一边,缸缸罐罐和农具整齐地摆放着。

老人坐在正屋的火炉旁,周围摆着几把空椅子,等待着前来问候的客人。角落里,几盆春兰和绿植生机勃勃,为屋内增添了几分春意。

屋内温暖如春,堂屋的炉火正旺,侧屋的空调呼呼吹着暖风。老人佝偻着身子,坐在带滑轮的轮椅上。她瘦小而单薄,即使穿着厚厚的棉袄棉裤,依然难掩身体的枯瘦。她的头发稀疏花白,脸上布满了老年斑,双眼浑浊,却依然透着一丝慈祥。老人的双手却柔软而富有弹性,仿佛还保留着年轻时劳作的痕迹,即使年迈体衰,手的肌肉依然坚韧。

老人的头脑很清晰。她轻声叹道:“老了老了,真不好过啊,不能自己去赶集了,想买啥也买不成了,有钱在手里,也花不出去了。有钱有啥用呢?”

问她,这条街上的人是不是都很长寿?她点点头,说:“是啊,北屋的邻居大婶也是九十多岁才走的,住在我前面的那对老夫妻,一个94岁,一个92岁。”

问她,这是因为我们住在山脚下吧?

老人微笑着点头。她的老屋就在山脚下,推门可见南山,松树四季常青,鸟鸣不绝于耳。春夏时节,喜鹊在树上欢快地叫着,布谷鸟和“光棍好过”的鸟鸣声此起彼伏,为这片土地谱写一曲自然的乐章。

山下是一条从上游纪家村发源而来的小河,河水潺潺,四季不断。尤其是夏季洪水过后,清澈可见沙子的溪水缓缓流淌,村妇们喜欢在河边洗衣洗被,享受着自然的馈赠。这条河流没有工业污染,也没有养殖的破坏,依然保持着最纯净的模样。

老人住在山下赵家祠堂的右后方,一生见证了土地改革、文革、改革开放的风云变幻。虽历经沧桑,但她的脸上却看不到苦难的痕迹,只有岁月沉淀下的质朴与平和。

老人轻声说道:“不要活得太久,自己管不了自己,还得拖累儿女。”

问:“您今年高寿了?”

她笑着回答:“我九十啦,有三个儿子、两个女儿,还有一群孙子孙女、外甥……他们都健康。”

她接着说:“在东北的儿子,特地回来照顾我。”说到这里,老人的脸上浮现出安宁而满足的神情。

什么是幸福?

这位九十岁的老人,或许就是幸福的化身。年轻时衣食无忧,年老时儿女孝顺,家庭和睦,儿孙满堂。她的生活,像山脚下的那条小河,虽历经岁月,却依然清澈流淌。

老人对来访的客人说:“你们都还年轻,好好享受生活吧。”

是啊,在九十岁老人的眼中,六十岁的人还属于年轻的一代。我们有什么理由说自己老了呢?距离九十岁,还有三十年的光阴。

三十年,意味着什么?它足以让一代人成长,也足以让我们为自己的孩子努力奋斗。人生就是这样,生生不息,如同那条奔涌不止的河流,永远向前。

正如古人所言:“天意怜幽草,人间重晚晴。”老人的晚年,虽身体衰弱,却因儿女的孝顺和家庭的温暖,显得格外宁静与满足。她的生活,正如山脚下的那条小河,虽历经岁月,却依旧清澈流淌,滋养着一代又一代人。

又若孔子所言:老者安之,朋友信之,少者怀之。老人的儿女们用实际行动诠释了孝道,让老人在晚年得以安享天伦之乐。这种家庭的和谐与温暖,正是乡村生活中最动人的风景。

(图片由作者提供,如有侵权请告知删除)

编辑:张秀秀

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311