2025-04-04 13:17:32

来源:烟台散文

题字:峻青

《烟台散文微刊》2025 第 15期

(总第 885 期)

主办:烟台市散文学会

协办:烟台市作协散文创作委员会

名誉主编:綦国瑞

主 编:邓兆安

执行主编:崔景友

本期执编:乔 双 王兆娟

大队宣传队的最后一出戏

◎尹桂瓒

五、六十年前我们那一带各大队有排戏演戏的习俗,春节期间老百姓除了走亲访友,晚上看戏是一项重大活动。老人们说解放后村里就演戏,动员参军支前、宣传新婚姻法、成立合作社人民公社,配合党和国家的重大任务,但演出很简单,各方面也简陋,演出也是断断续续的,三年困难时期停了几年,之后恢复演出并一直延续到70年代末,前后不到二十年,我们大队形成了一支接近专业的农民业余演出队伍,有编剧、有作曲、有导演、有演员和乐队人员,演出的规模和水平也不断地扩大和提高,也演出过一批很受欢迎的剧目。60年代初的歌剧《三月三》,演的是1930年湘鄂赣根据地为反围剿,地下党员马士杰以护送侄女刘英回娘家掩护,在联络站酒馆夫妇的帮助下,与敌人斗智斗勇,最后成功地把党的部署情报送到苏区根据地。60年代中期的歌剧《血海深仇》,演哭了台下的许多人。歌剧《奇袭白虎团》、京剧《智取威虎山》、话剧《过江路上》、吕剧《石虎滩》,在当时都是颇受欢迎的大戏。我只参加过一九七八年春节的演出,那也是我们大队演出的最后的一出戏,虽然演的是配角,但在我的心中也留下了一些难忘的记忆。

一九七七年冬,又到了组织排戏的时节,那时村里岁数大了的老演员都退出了,女演员也多嫁外村,面临的最大困难就是演员断代。有些大队恢复演出传统古装戏了,但我们大队还没那个实力,导演刘晓林领着几位老人凑在一起商议还是得演现代戏。大家从拿到的几个剧本中选择了吕剧《江姐》,理由一是该剧热闹但又没有武打戏,排起来难度不大;二是该剧虽然是江姐主角,但其他角色也不少,而且也都有戏,发挥群体作用可以掩盖缺乏名主角的不足;三是该剧的服装要求以便装为主,道具布景都不复杂,投入少易制作。

吕剧《江姐》剧照

选完剧本选演员。首先是江姐的人选,选定了两位刚高中毕业的学生,潘玲波和梁书丽,这两人都属文静秀丽型的姑娘,身上也有书卷气,在校也或多或少地参加过一些文艺活动,两人分上下场。双枪老太婆都以为由专演老太太的王秀盘来演,但刘导演却另辟蹊径,选定了一位年轻姑娘的潘俊美,理由是潘俊美身上有一股英武之气。蓝洪顺由刘晓林的三弟刘晓光出演,刘家三兄弟,是单职工家庭,条件比较优越,因没有女孩小时候刘妈妈喜欢把三儿子打扮成女孩,有一张照片,梳着两根小辫子,淡淡的脂粉,眉心里一个红朱点,放大的照片摆在照相馆橱窗里,人见人爱,可等长大成人却变了,刘晓光长成了一个标准的老爷们,黑脸膛、络腮胡、粗嗓门,从形象上就具备了蓝胡子的气质。上一波演员留下的三人刘国照演华为,王秀盘演杨二嫂,唐增普演沈养斋,比较起来唐增普资格老些,也演过反派,演沈养斋也合适。其余的魏吉伯、唐贵山、警察局长、孙明霞、小华、蒋对章等都是选的年轻的新人。拉弦的滕秀山提出你们团支部的要带头参演,所以给我安排了个甫志高,大家异口同声认为我合适,我也就欣然接受了这个角色。

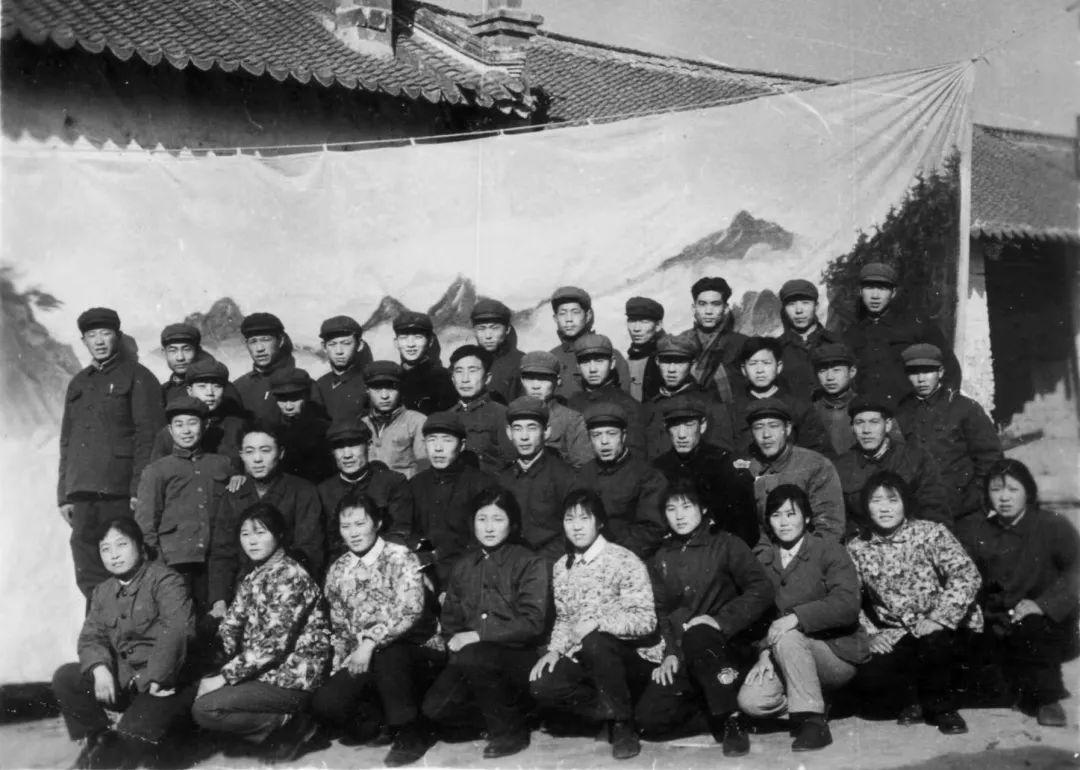

吕剧《江姐》全体人员合影

每当夜幕降临,忙碌了一天的演员和乐队成员们吃过晚饭便早早集合到排练场——一所主人在外地工作而闲置的民宅。虽然是寒冷的冬季,但几十个年轻人挤在四间民房中,即便不生炉火也是热气腾腾。乐队靠西侧,演员们挤坐在东侧的几排长条凳上,刘导演是一个很严格的人,要求无论有没有排演任务,都得按时到场,不得走动,不得交头接耳,不得在室内吸烟,一切都在导演的指挥下有条不紊地推进。

整个排戏也就二十多天的样子,第一阶段大概用了两三天的时间,先分头熟悉各自的任务,乐队熟悉练习伴奏,演员了解自己的角色,记台词学唱段,然后与乐队和一遍,大概形成全戏的初步轮廓。第二阶段用十天左右顺排,走场站位,每晚差不多一场,先走场,再加台词和伴奏演唱,基本在舞台上立起来。剩下的十天左右就细抠了,重点场面和唱段,反复说、反复练,最后几天一遍遍地穿起来演,演完导演针对问题提要求,再拿出来个别加工,这个戏就基本成熟了。说起来容易,做起来却充满艰辛,大部分人没演过戏,没经过训练,要做到有模有样,排练过程个人遭罪、导演上火、大家着急。有些地方,导演说一遍来一遍,反复演但改变不大,导演是个急性子,有时也发火,大家也理解,也有小姑娘被训得哭鼻子。最后的几个晚上,每晚先走一遍,然后导演就一些片段提出要求单独细抠,结束时再来一遍,每晚从六点多到十点多,看到越来越好大家也很高兴,毫无怨言,一次次的演、一遍遍的体会、一点点的提高。每当夜深人静,大家三三两两走在回家的大街小巷,宁静的夜空久久回荡着年轻的脚步声和欢歌笑语声。

按照惯例,腊月二十九白天到演出的舞台走走台,晚上直接演给本村的社员们看,也相当于彩排,大队领导、老百姓都看好,在一片鼓励声中,除夕一过就开始走村串乡的演上了。因为新演员多,刘导演及时跟进,每天下午到新地方都有个化妆时间,有些主演的妆都是导演亲自化。借这个时间,导演便个别指导,演得好表扬肯定,有问题也及时指出,越演越熟练,也越演越好看,正月十六再回本大队演出一场,也就在大家方兴未艾之时,一年的演出结束。

演出《江姐》使新合大队宣传队再次成为我们那一片的热点。那一年后吕村演的是歌剧《江姐》,主演谢广春是公社的文艺骨干,名气很响,演得也不错。虽然我们的两个江姐没有谢广春的名气大,但我们大队打的是组合牌,众多的角色熠熠生辉,整场戏顺畅紧凑热热闹闹。加之他们演的是歌剧,当地老百姓对于歌剧陌生,用普通话对白对于一帮农民有些蹩脚,而我们的吕剧用乡音听着也亲切顺和,演出后的评价我们两台《江姐》各有千秋、不相上下。

实践证明,刘导演剧本选得好,适合我们大队演出,也吸引观众;演员选得准,演员本身自带气质,两个江姐潘玲波、梁书丽质朴文雅,书卷气中透着干练勇敢。双枪老太婆验证了导演的慧眼,潘俊美洒脱英武,老演员唐增普演沈养斋老道狡猾,刘国照的华为年轻机智,王秀盘杨二嫂泼辣正直,刘晓光的蓝胡子粗犷豪放,施玉香的孙明霞、史建石的魏吉伯、李英春的唐贵山、我演的甫志高都还讲得过去;排演的路子对,时间紧任务重,在两个江姐身上下功夫带动其他人领悟,在重点场面上下功夫,忽略一般过场戏,这些都适合我们的现实情况。

整台戏亮点层出,朝天门码头的离别、古城墙下的哀思、华蓥山的振奋、联络站与叛徒的较量、审讯室的大义凛然、绣红旗告别战友的豪情,都有着感人的效果。还有个意想不到的亮点,就是不很起眼的小团丁,演这个角色的叫王鲁波,平日在大队砖窑干活,中等个子,黑黑的,两只细长的眼睛总给人笑眯眯的感觉,在第四场中比主演都出彩,他扮演的小团丁,在桥头茶馆外站岗,蓝队长喝酒提起了他的酒瘾,向杨二嫂要酒的无耻、遭到拒绝的蛮横无理、得到蓝队长邀请的摇尾乞怜,甚至信口开河说漏了军情,还自己圆场,演起来很是发笑。意想不到的是下场不久,他又扮花甲老人蒋对章登场,耳聋眼花,插科打诨,引得观众笑声不断。所以每到散戏乡亲们还是恋恋不舍,走在回家的路上还是兴奋地议论着。

虽然我是第一次演戏,但也成为了一个亮点,我是唯一一位排练过程顺利通过而没被导演反复指导的新人。那是一种悟性,我认真揣摩甫志高这个人物,不是简单地用反派和叛徒来表现。甫志高是银行职员,有知识分子儒雅的外在气质,叛变前也有过革命热情。我把他的三次主要出场分别演绎,朝天门码头送江姐去华蓥山,热情兴奋但轻飘不够沉着老练;联络站领人逮捕江姐狡猾阴狠;监狱中劝江姐猥琐无耻,正因为如此我比较好地阐释了这个叛徒的形象。我当时的服饰也成为了一大亮点,本队的二大娘,把她丈夫年轻时在哈尔滨洋行做事的行头全部拿出来给我用,一个皮箱、一套西装含衬衣领带、一件呢子大衣,还有一副眼镜。那年她外甥在后吕也演甫志高,用她的原话,不给他给你用,好好演超过他。我家北邻居仙好姨让她在天津的丈夫捎来了发蜡和头油,那是我第一次知道还有发蜡这种东西。装扮好后一出场,扛皮箱、穿西装、油头粉面的甫志高一下子就吸引了观众的注意力。事过多年王贾村的一位高中同学还常常说起,那年他也随他们大队出去演出,回去后打听新合的戏怎样,听得最多的是:人家那个甫志高真俊呐,其实不是我俊,是那身行头太各色太出眼了。

吕剧《江姐》是我们大队演出的最后一出戏。这以后大队、公社都买了电视机,我们大队紧挨着公社,晚饭后也都去公社或大队看电视了,加之几年后生产队解体,土地等生产资料分到户,村里排戏演戏就停止了。乡村宣传队的兴衰是伴着农村集体经济而兴衰的,是那个火红的年代的产物,演出极大地丰富了农村的文化生活,潜移默化地教化着民众。排演也为大队培养了一批优秀的年轻人,参加排戏的大都来自大队的机务队、技术队、副业队、学校、幼儿园等,演戏使他们得到认可,回到单位都成为了骨干力量,在大队的各项事业中发挥着积极作用。现在看来这是一件值得写入历史、充分肯定的大事好事!对于我本人也觉得当年演戏在心里埋下了热爱戏剧、崇尚艺术的种子,给我一生的工作和生活都带来了追求和充实,虽一次但受益终生。

(图片由作者提供,如有侵权请告知删除)

编辑:张秀秀

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311