2023-11-05 11:57:01

来源:中国舆论场

山东省烟台市抢抓国家“双碳”战略、山东加快新旧动能转换和建设绿色低碳高质量发展先行区等重大机遇,扛起新旧动能转换“三核”引领城市重任,走好生态优先、绿色发展之路,在绿色低碳高质量发展上敢打头阵、争当先锋,实现了经济发展与生态保护“双赢”。

2022年,山东省烟台市取得了地区生产总值增幅和增量、规上工业增加值增幅、规上工业利润总额“4个全省第一”。连续17年完成能耗下降目标,“十三五”期间单位GDP二氧化碳排放量累计下降43%,入选2023年国务院生态文明督查激励地市名单。2023年8月28日—30日,山东首个以“绿色低碳高质量发展”为主题的国际性会议“2023绿色低碳高质量发展大会”在烟台举办。

推动经济社会发展绿色化、低碳化已经成为烟台市实现高质量发展的关键环节。

推动产业绿色化

增强发展新动能

山东省烟台市始终把构建现代化产业体系作为推进全面绿色转型的重中之重,深入推进九大制造业集群规模扩张、16条重点产业链延伸拓展,过千亿元产业集群达到6个,国家级、省级战略性新兴产业集群分别达到2个、3个,省级特色产业集群达到5个,省“十强”产业“雁阵形”产业集群达到13个。2022年九大产业实现产值8700亿元、2023年将突破万亿元,成为山东唯一入选战略性新兴产业集群发展工作成效明显国务院督查激励表彰城市。

绿色石化产业以烟台化工产业园、蓬莱化工产业园、裕龙石化产业园三大投资千亿元级园区为支撑,总投资1493亿元的裕龙岛炼化一体化、1260亿元的万华新材料低碳产业园、500亿元的万华乙烯二期及系列延链补链项目加快实施,正在崛起万亿元级的黄渤海南岸高端低碳石化产业基地,形成世界一流石化产业集群。

生物医药产业入选全国首批66个国家级战略性新兴产业集群,以牟平区生物药谷为核心引领园区,先后培育6家国内医药领域百强企业。

汽车产业以建设百万辆整车基地为牵引,布局发展福山、莱阳两大新能源汽车产业基地,推动烟台从传统燃油车向新型能源车、从动力总成向电池电驱转变,构建起传统汽车与新能源汽车“双擎驱动”新格局。

航空航天产业全面布局东方航天港、空天海战略装备智造城、卫星互联网产业园三大载体,创出我国海上发射、海上商业化应用发射、一站式海上发射、近岸海上发射等“多个首次”,累计完成海上发射6次、发送卫星41颗,成功落地李德仁院士领建总投资185亿元的“东方慧眼星座”项目,发射升空首颗试验星“烟台一号”。

高端装备产业重点突破工业机器人、高端数控机床等关键技术,“蓝鲸1号”“蓝鲸2号”等大国重器助力我国2轮可燃冰试采,深海钻井平台市场份额占到全国八成,“经海系列”深水网箱成为亚洲单体最大深远海智能网箱,“橙色云”工业互联网平台获国家双跨平台最高等级认证,将建成国内知名高端装备制造基地。

推动能源清洁化

打造发展新引擎

山东省烟台市加快布局建设核电、风电、光伏、LNG四大千万级清洁能源基地,着力构建“核、风、光、氢、储、LNG”协同发展的新型能源体系,打造“中国北方清洁能源中心”。

截至目前,清洁能源装机容量达到1200万千瓦,占比达到54.3%,占山东省14.3%,创造了清洁能源装机容量全省第一。发出全省第一度核电、第一度海上风电和全球深远海漂浮式海上光伏第一度电,建成全国首个海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目,海阳市成为全国首个“零碳”供暖城市“6个第一”。

千万千瓦级风电基地已建成370万千瓦陆上风电项目,总投资901亿元的“七大海上风电”项目接续实施,在渤中、半岛南、半岛北三大海上风电场全面铺开,2025年全部建成运营、2027年全部并网发电后,装机容量将达到620万千瓦、占山东省17%。

千万千瓦级光伏基地获批海上光伏装机容量1235万千瓦,居山东首位。行业领军企业中集来福士正在加快建设海上浮式光伏试验检验中心,将填补国内海上浮式光伏空白,2035年项目全部建成后,叠加665万千瓦陆上光伏,光伏装机总容量将达到1900万千瓦。

千万吨级LNG供应储运基地获批6个百万吨级LNG泊位,规划接卸能力2800万吨,占全国1/10,泊位个数和接卸能力均居全国地级市首位。正全速推进烟台港西港区、国家管网南山、中石化龙口“三大LNG基地”,2025年全部竣工达产后,年可形成1650万吨接卸能力,成为我国北方最大LNG供应储运基地。

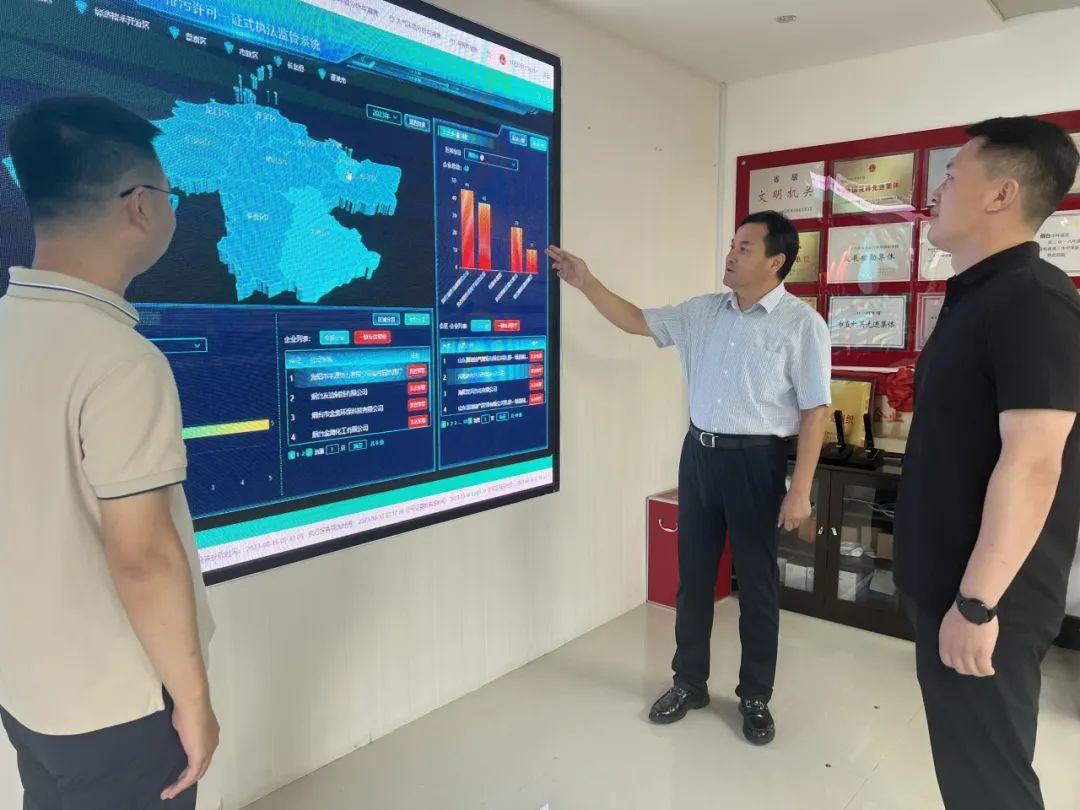

推动全域低碳化

构建发展新格局

山东省烟台市牢固树立践行“绿水青山就是金山银山”理念,协调推进降碳、减污、扩绿、增长,推动经济社会向绿色低碳全面转型。

烟台市大力加强生态保护,持续打好“蓝天、碧水、净土保卫战”。市区环境空气质量连续5年保持国家二级标准,国控地表水断面劣V类水体全部消除,建设用地和耕地安全利用率保持100%。扎实推进生态修复保护,建成各类自然保护区23个、绿色矿山14座,森林面积突破340万亩,长岛海洋生态文明综合试验区入选国家级“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,昆嵛山自然保护区在黄河流域国家级保护区综合评估中居第二位。

工业领域,加快落后产能清退、落后技术改造、落后产品替代,关停取缔“散乱污”企业6000多家,30家企业获评省级以上“绿色工厂”。

在交通领域,大力发展低碳交通,新增公交车中新能源车辆占比达到100%,建成专用和公用充电桩7300余个,完成24个港口泊位岸电改造、烟台港成为渤海湾首个岸电使用常态化港口。

在建筑领域,试点开展超低能耗、近零能耗、零能耗建筑建设,130个项目获得星级绿色建筑标识,年均新增绿色建筑面积1000万平方米,在全国率先实现可再生能源建筑应用示范全域覆盖。

打造“双碳”示范样板

加快建设低碳城市

探索制定国内首个城市全域《智能低碳城市规划》,出台《智能低碳城市行动方案》,打造“一谷一区一岛一港”双碳样板。

“一谷”即丁字湾双碳智谷,重点推进海上风电、海上光伏、远距离跨区域供热等项目,打造山东绿电生产样板区、国家零碳产业示范区,预计2025年清洁能源装机容量将超过700万千瓦、2032年突破3000万千瓦,届时年可提供绿电1700亿千瓦时、核能供热2亿平方米。

“一区”即莱山“3060”创新区,重点培育清洁能源总部、研发机构等新业态,打造清洁能源技术创新策源地。

“一岛”即长岛国际零碳生态岛,重点开展清洁能源车船替代和推广,搭建低碳智能电网,打造全国海岛保护开发样板。

“一港”即海上风电国际母港,重点突破风电装备制造、风场开发、技术研发等领域,形成风电主机、塔筒、轴承等全产业链生产能力,打造立足山东、面向世界的海上风电产业高地。

编辑:王雪

版权声明 新闻爆料热线:0535-6631311